公司新闻

IM电竞 IM电竞平台文物介绍——中国最早的刻石之一琅琊刻石

刻石是石刻中的一种形式,一般指刻在碑石或摩崖上的文字。马衡先生在《凡将斋金石丛稿》中说:“刻石之特立者谓之碣,天然者谓之摩崖。”故也有研究者将刻石分为碣和摩崖两种,这是由刻在何处这一标准来划分的。而先秦时期的石刻,都在天然石块上刻成,也就都可称为刻石。刻石的主要功用是为了颂德纪功。而刻石与以后的墓志、碑刻、造像,画像等石刻相比,又有内容不固定、无固定形状的特点,是较为早期的石刻。其两种形式,碣主要是指“特立者”,即单独矗立的石块,如先秦石鼓文。摩崖是指在山崖上直接刻写。

琅琊刻石,是中国最早的刻石之一,因刻立在山东省青岛市琅琊台上,故称“琅琊刻石”,也称秦碑,是秦朝统一全国文字的典范之作。琅琊刻石共有两块:第一块为秦始皇颂德石刻,是秦始皇二十八年(前219)第一次巡狩琅琊时所刻,全文有497字,文字之多,为全国之最。另一石刻为“二世诏书”,系秦始皇死后二世胡亥登基,于二世元年(前209),来琅琊在颂德石刻之旁刻诏书,世称“二世诏书”。

秦始皇统一六国以後,曾多次巡视全国,立石刻,歌颂秦德。据《史记·秦始皇本纪》记载,有《峄山刻石》、《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《芝罘(fú)刻石》、《东观刻石》、《碣石刻石》、《会稽刻石》等七种。这些立石有政治意义,也有极高的艺术价值。

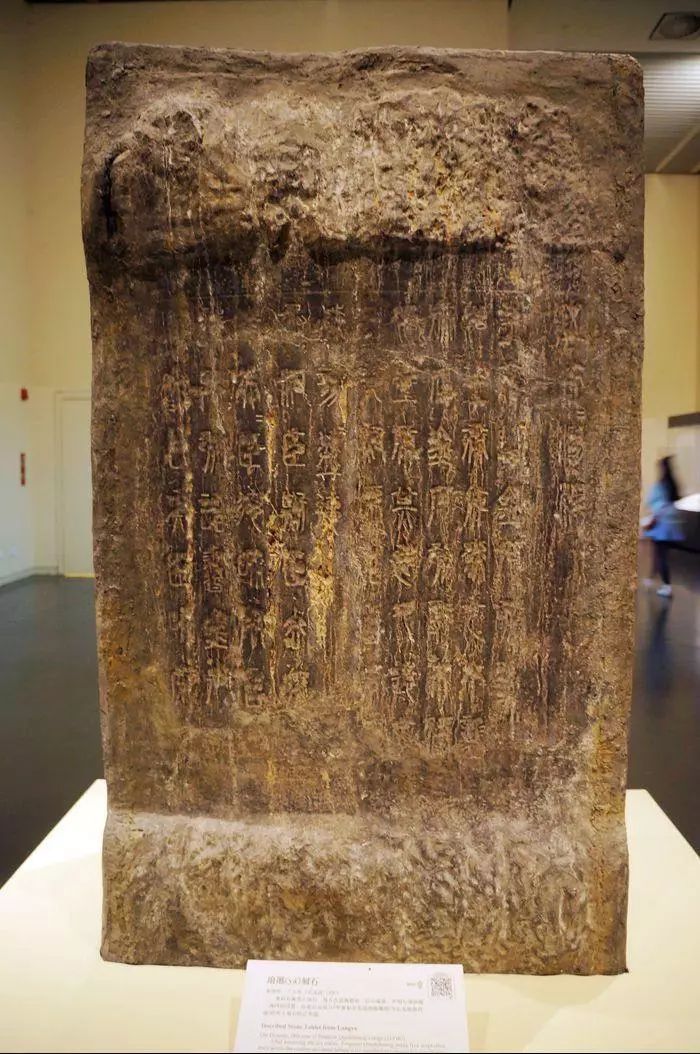

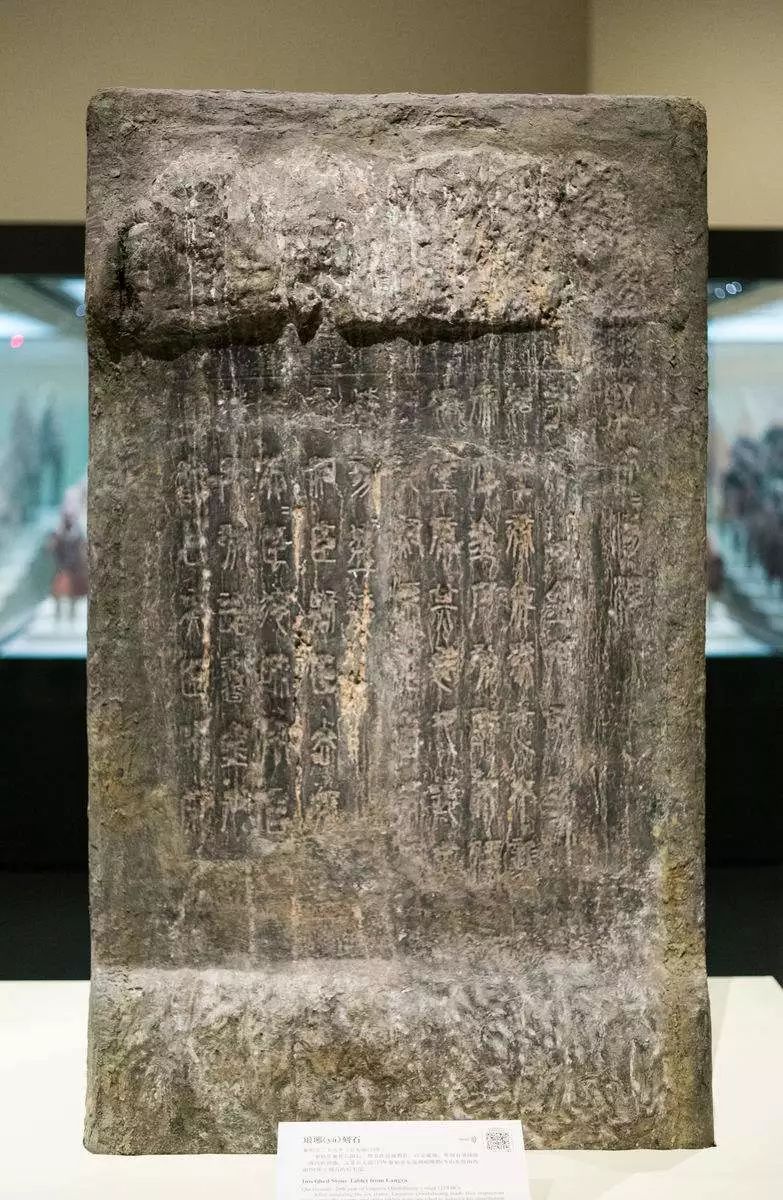

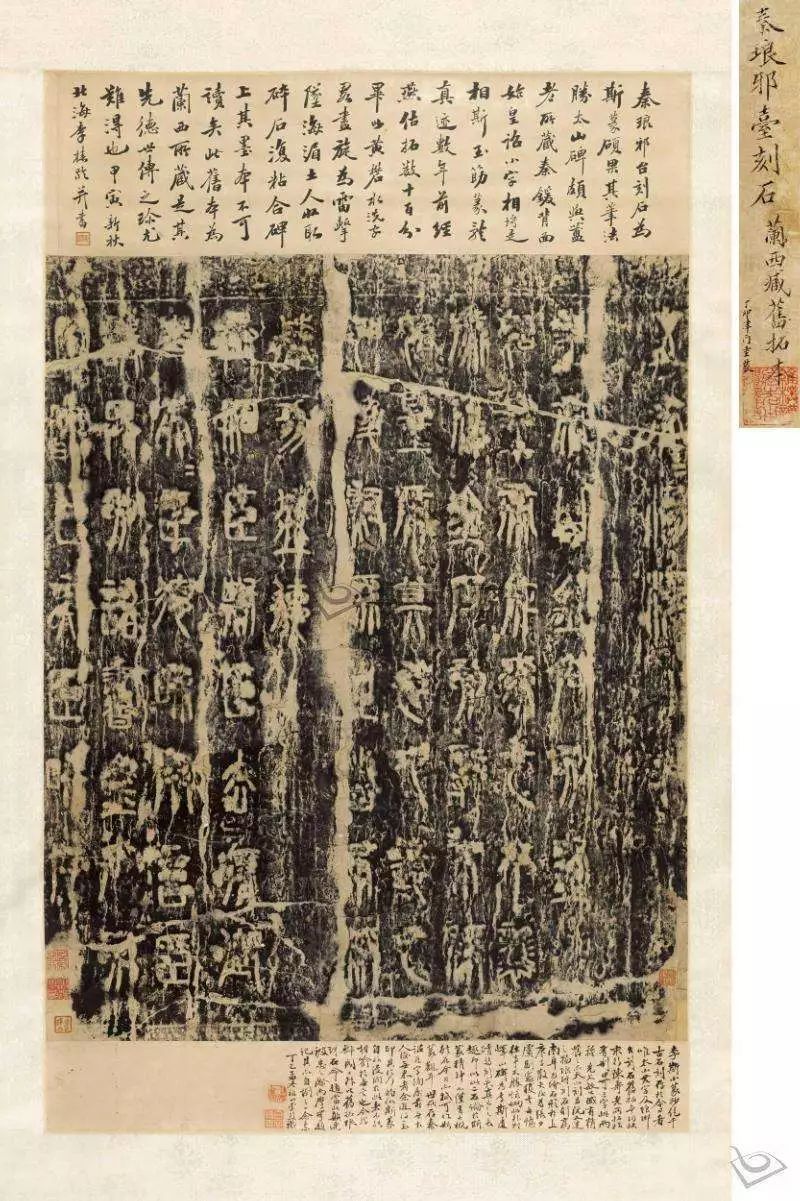

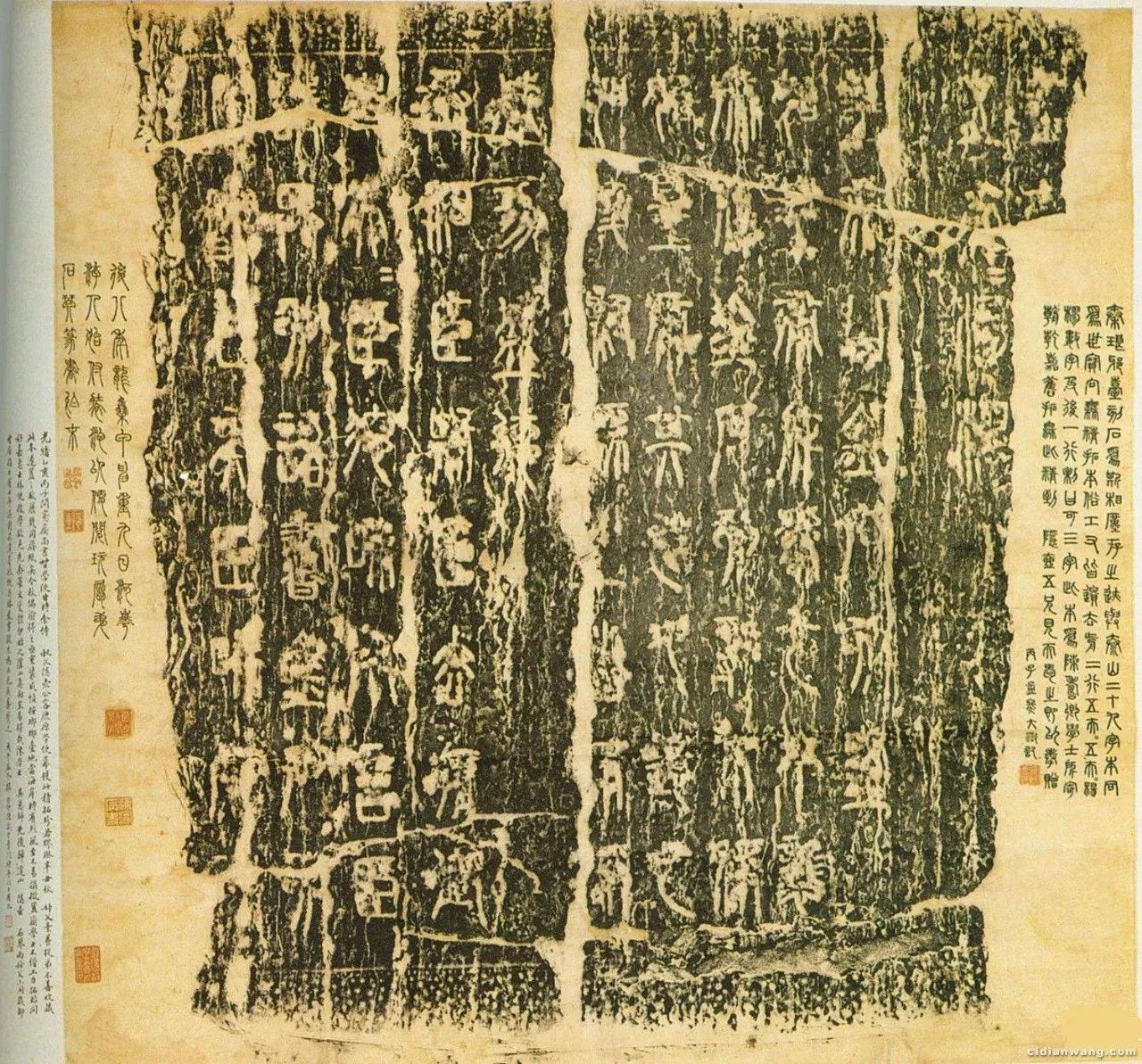

公元前219年,秦始皇第二次巡游,登临琅琊山时,修琅琊台,勒石颂扬他统一中国的功绩。仅存残石1块,残高129厘米,宽67.5厘米,厚37厘米。原为四面刻,后多剥落,仅存13行,行8字,总计86字,均漫漶。秦始皇刻石已无存,只存二世元年(前209)加刻之辞,世称“二世诏书”,即《琅玡台刻石》。书体为秦统一后的小篆,传为随行廷尉李斯所书。《史记·秦始皇本纪》录有全文。刻石至宋已残缺。宋代,琅琊地属密州,苏轼任密州太守时,作《书琅琊台篆后》曰:“秦始皇二十六年初并天下,二十八年亲巡东方海上,登琅琊台观日出,乐之往返,徙黔首三万家台下,刻石颂秦德焉。二世元年,复刻诏书具在”。其后,赵明诚《金石录》记曰:“秦琅琊台刻石,在今密州。其颂诗亡矣,独从臣姓名及二世诏书尚存,然亦残缺。熙宁中,苏翰林守密、令庐江文勋模拓刻石,即此碑也”。宋代琅琊刻石尚存84字。

明万历二十六年(1598年)诸城知县颜悦道在琅琊台上建海神庙,并修整琅琊刻石。切下残存的后半部分嵌于碑上。光绪末年,琅琊刻石被人凿下保存。民国十一年(1922年),诸城县教育局寻得,置于教育局内。因束石铁箍散落,致使石佚。1924年王景祥在诸城访得失佚之石,并加以拼合,后移至诸城县署。抗日战争期间,移于城北天齐庙。1950年4月,运抵济南,珍藏于后来建成的山东省博物馆。1959年1月,调拨给中国历史搏物馆,现名为国家博物馆,已为镇馆之宝。

《琅琊台刻石》是秦代传世最可信的石刻之一,笔划接近《石鼓文》,用笔既雄浑又秀丽,结体的圆转部分比《泰山刻石》圆活,确实为小篆第一代表作。所以一般研究篆书、篆刻学和学习小篆的人们都十分重视这个刻石。传世秦代小篆刻石,除《泰山刻石》和《琅琊台刻石》外,余皆属覆刻。而《琅琊台刻石》存字独多,且字形较《泰山刻石》更为完美。孙过庭《书谱》说“篆尚婉而通”。李斯被人们视为“小篆极则”。王澍评其书法“笔法敦古,于简易中正有浑朴之气,不许人以轻心掉之。”清杨守敬跋《琅琊台刻石》说:“嬴秦之迹,惟此巍然,虽磨泐(lè)最甚,而古厚之气自在,信为无上神品。”故颇为世重。

今观《琅琊台刻石》书法,工整谨严而不失于板刻,圆润婉通而不失于轻滑,庄重典雅,不失为一代楷模。正如韦续所说:“先急回,后疾下,鹰望鹏逝,信之自然,不得重改;送脚如游鱼得水,舞笔如景山兴云,或卷或舒,乍轻乍重。”其结体平稳、端严、凝重,疏密匀停,一丝不苟。部分有纵长笔画且下无横画托底的字,密上疏下,稳定之中又见飘逸舒展。这种结字方法,至今仍为习小篆者沿用

1993年,琅琊台景区在原址复制石刻展示,但想看国宝原刻只能去北京欣赏了。返回搜狐,查看更多IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app

2023-03-16 04:51:59

2023-03-16 04:51:59 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表