行业新闻

在贾科梅蒂IM电竞 IM电竞app的雕塑前面人本身就是个太古时代 顾文艳

IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app有一门讲卡夫卡。老师是个丹麦人,喜阴不耐光,把课安排在周二晚,图书馆塔楼最底部的一间地下室。第一晚上课,我在幽白的走廊里找教室,逐一叩门。选课的一共三人,其中一人后来成了我大学最好的朋友。丹麦人锁上门,说,想象把世上所有关于卡夫卡的研究文献打印成册,就能把这整间密室的四壁填满,从左到右,地板到天花板。

就这样,我被成堆的文稿埋在了那间地下室。直到现在,我都喜欢把课安排在周二晚,等着有人来叩门,叩问我的姓名、灵魂。

普通的教室,有窗,虚晕欲睡的周三下午。老教授,长相略奇,灰发,灰衣上总有不容水洗的脏污,不容缝合的破洞。他坐着讲课,一周一个文本,连讲三个小时,不停歇不互动,眼睛从不看学生,只是死死盯着一个空气里凡人不可见的质点。

我认真读每一个文本,但还是听不懂他在讲什么,有点儿受挫。学霸的好胜和虚荣碰壁,被一点点磨灭:因为裁判显然完全不关心你学没学,懂不懂,知多少。上课成了神秘体验,我跌落入一个漩涡。这课听的人倒不少,偶尔还会出现旁听的研究生和博士生,一个个也都奇形怪状的。后来有一次,我在公交车上碰到过老教授。他还是坐在那儿,灰衣灰发,看着空气里那个质点,像个流浪汉。

我当然没跟他打招呼。但公车上的遇见,多少让我明白了些在教室里没法理解的一段内容。那是接近期末的时候,他讲完热内的狱中笔记,,最好懂的舞台剧《阳台》也讲完了,开始讲艺术评论,1957年的《贾科梅蒂的工作室》和1967年的《一幅伦勃朗被撕成等块儿,剩下什么?》。我读得云里雾里,他讲得更抽象。但这两篇评论都提了同一件事,一个还算具象的小故事。热内说他有一回坐火车,对面坐了个面相糟糕的脏老头儿。四目相对,一阵痛苦的顿悟:每一个人都与另一个人相等同。

每一个人都与另一个人相等,相同。完全、绝对的等同。热内说,贾科梅蒂和伦勃朗的目光都复原了这种等同。不是价值意义上的平等,是纯粹的等同。一种完全、绝对等同于IM电竞 电子竞技平台所有其他人的孤独与卑微。无论是在公车上,教室里,还是在历史另IM电竞 电子竞技平台一个惊人或平庸的时刻,我都无法跟他、让·热内、火车上肮脏的老头、任何人交流,抑或发生任何功利或纯粹的关联——尽管我们都完全等同地孤独、卑微。我们的生活世界不容修补,不可交流;世界既深邃,又空洞。

这两天,我又翻出热内写贾科梅蒂的评论来看了。中秋节那天,我要去参加一个现代艺术展的闭幕对谈,主题是无法分享的创伤。海报用的是《城市广场II》(上图),标志性的贾科梅蒂:几个坑洼、纤长的人形,被时间挤压,化约为本质的灵影。我在暑假的时候已经看过一次展览了,里面只有两件贾科梅蒂的雕塑展品。谈起来应该不算困难,我想。或许是个入口。

或许所有人都经历过某种痛IM电竞 电子竞技平台苦或恐惧,看着世界及其历史卷入一场不可抗拒的运动。这运动不断扩大,似乎只是要去修改世界可见的显现,以便达到一些更庸俗的目标。这个可见的世界如其所是,我们对它采取的行动不能使它完全改变。

热内的开篇很动人。没有哪个现代人能用如此从容且庄重的语调宣布:从来就没有什么世界精神;世界是表象,凝视表象世界的目光是无力的。几年以后,他写伦勃朗,重述了在火车上看到与自己完全等同的肮脏老头的经验,用了一套既相近又相斥的说辞:某种看似腐烂物的东西正侵蚀着我整个旧有的世界观。某种不可抗拒的、腐蚀性的力量迫使我们遗忘存在固有的重力,迫使着热内的陈述:贾科梅蒂的作品使我们的世界显现得更加不可忍受。在贾科梅蒂那儿,一切生存的伪装都被剥离了;在被腐蚀的观念世界和被摧毁的物质世界里,所剩的只有人,钢索一样孤独的身躯,千疮百孔。

热内在贾科梅蒂的雕塑里看到了无能为力的个体,无所适从的伤痛,所有人与物完全等同的孤独。几十年以后,热内回忆在葬礼上告别他自身亡的爱人阿布达拉,在逝者的脸上看到了贾科梅蒂的人像。在阿布达拉死去的脸和他自己的脸之间,他说,有一段距离在不停地运动、震颤:那样接近,又无限遥远。

热内走在时间的深处,注视死亡,爱人的面庞。多美啊,他重复着早在《贾科梅蒂的工作室》中就总结过的雕塑之美:在最遥远的距离与最熟悉的亲近之间,永不停息地往返、运动。遥不可及本是崇高的表征。站在雕塑前的现代主体,守持理性的概念与距离,神像与自我之间无限延展、加深的空间与时间。所以,热内会对贾科梅蒂说,把他的雕塑放在任何一个房间,这个房间就成了一座庙宇。可立在这座庙宇正中的并非神像。是人站在庙宇的正中,直觉的边缘,想。人无限地接近神像,直到整座庙宇变成了一座神龛。

在那里,表象世界与表意世界都微不足道。世界依然无法被介入,目光依然贫乏无力,康德崇高美与直觉美的区分也毫无意义。因为美只源于伤痛:贾科梅蒂的艺术是想揭示所有存在者甚至所有物体的隐秘的伤痛,最终让这伤痛照亮他们。伤痛有力,像铅块,里头注满了孤独的重量。相比之下,掩埋伤痛的一切都显得那么轻。

就像贾科梅蒂想做一个雕塑,然后把它埋起来。热内立即在括号里替所有有能力想象这个场景的人说,土对它来说多么轻啊。多么轻啊,世界多么轻。

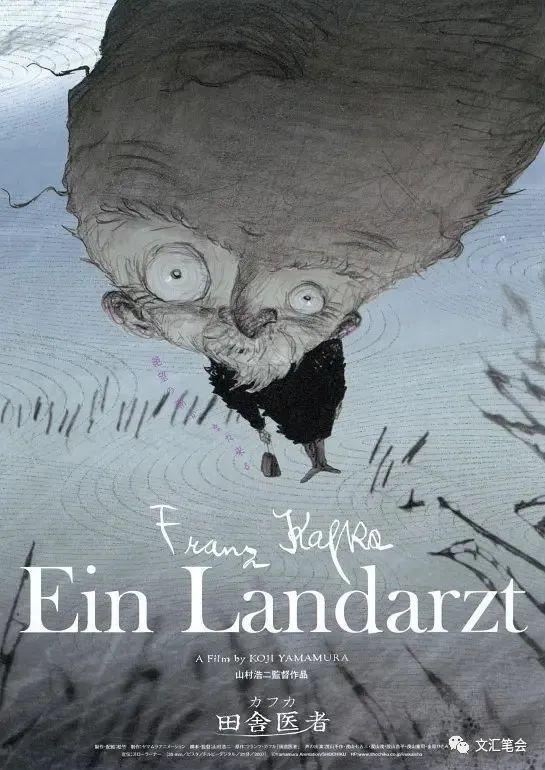

讲卡夫卡,我总喜欢讲《乡村医生》,一个莫名其妙的文本。求职试讲的时候就讲这个,讲得一塌糊涂。后来每年上课都讲,教学比赛也讲,还是一塌糊涂。原因很简单,因为我根本看不懂,更讲不懂。

故事也很简单,有头有尾,典型的噩梦。我是乡村医生,半夜被人叫起来看急诊。一开始没马带我去,后来突然出现了马。发现病人没啥事,病人却说自己想死;仔细一看发现病人有个致命的伤口,病人又求我救救他。最后我被病人家人剥光衣服,跟病人一起躺在床上,找到机会跳上马,赤裸着身子,重新驶入无尽的寒夜。

卡夫卡把致命的伤口写成玫瑰色的,一朵小花。病人说,我带着一个美丽的伤口来到世上,这是我的全部陪嫁。我问学生卡夫卡什么意思,也查二手文献找解释。众说纷纭。在这样的时刻,我总能再次看到、感觉到那个被庞大的文稿掩埋在那间地下室里的自己。堆在我身上的文字那么轻,世界那么轻。我真喜欢这样的时刻。

德语里的梦(Traum)和创伤(Trauma)只差一个字母,词源学关联似有若无,是个巧合。

那天对谈前我又去看了眼贾科梅蒂的雕塑,《城市广场II》和《威尼斯女人IV》(上图)。前者小,几个行进的男人和一个静止的女人,像一个个命定的指针,陈列得很脆弱;后者高大,站在一截很高的展台上,得仰视才能注视。旁边看展的人来来。我注视了好久,挺感动的,但也没什么特别深沉的感悟。仰视有点累了,便低头看看她巨大的双脚,想着热内的注脚。

热内说贾科梅蒂的雕塑是为了死者,也是为了生者,为了让这庞大的人群最终能看到,他们活着,骨头支撑他们时无法看到的事物。那些事物无力改变可见的世界,无法撼动根深蒂固的不可交流性。可看见的人再也不可能不看见,不可能继续无动于衷。热内也介入世界。早年封闭的经验,生存的创伤,总能遇见贾科梅蒂雕塑中穿透死亡之域的力量,从影子王国多孔的墙壁渗透出来,渗入激进的政治参与,有限的持续的生命时间,与所有人全然等同的孤独。

2024-04-20 03:10:22

2024-04-20 03:10:22 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表